Il mondo sta attraversando una crisi che nessun miliardario da solo può risolvere. Eppure, tra i grandi protagonisti della nostra era, ce n'è uno che non ha mai mancato di far parlare di sé: Elon Musk. Ma non solo per i suoi successi, le sue aziende o le sue ambizioni spaziali. Musk ha guadagnato notorietà anche per un concetto...

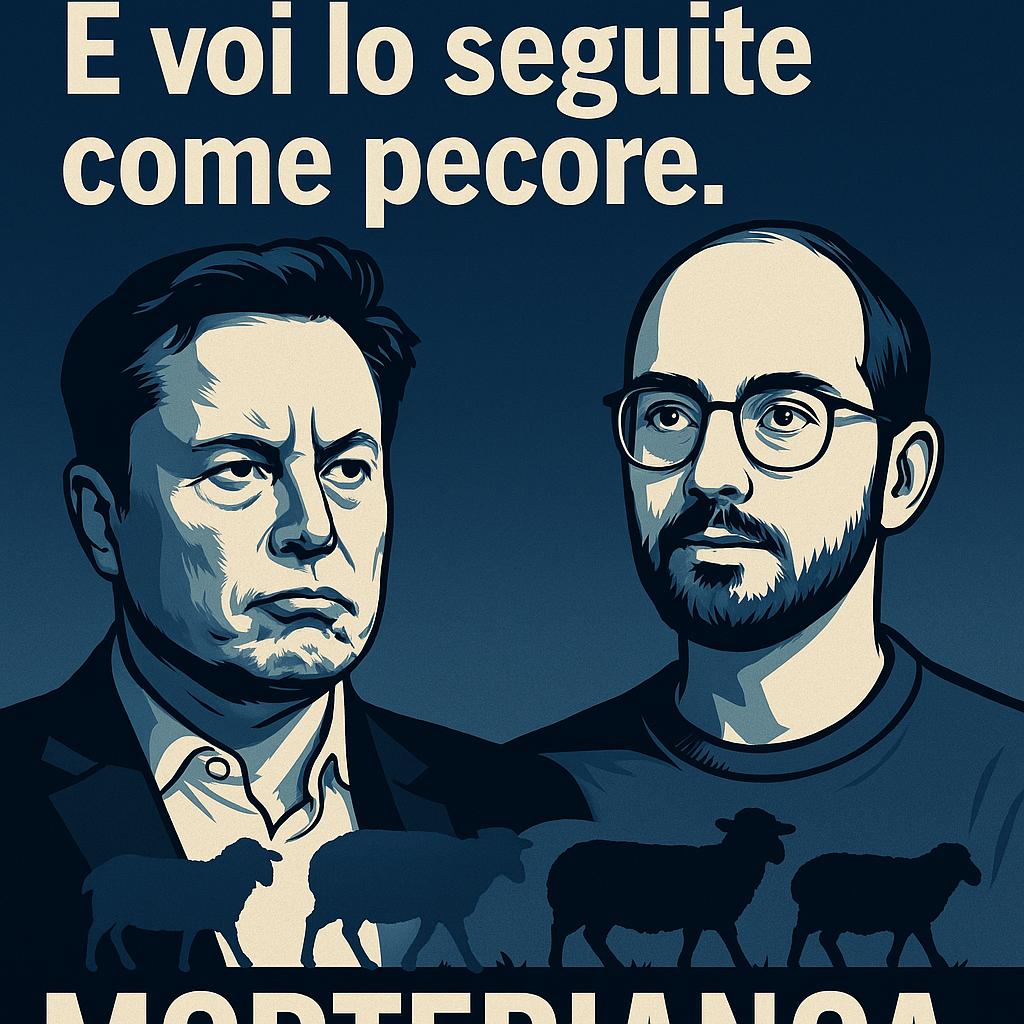

Elon Musk odia l’empatia. E voi lo seguite come pecore.

di Nicola Accordino

Il mondo sta attraversando una crisi che nessun miliardario da solo può risolvere. Eppure, tra i grandi protagonisti della nostra era, ce n'è uno che non ha mai mancato di far parlare di sé: Elon Musk. Ma non solo per i suoi successi, le sue aziende o le sue ambizioni spaziali. Musk ha guadagnato notorietà anche per un concetto che sembra essere il cuore pulsante della sua visione del mondo: l'empatia è un lusso inutile, se non addirittura una debolezza da estirpare.

Sì, avete capito bene. L'uomo che ci promette di farci viaggiare su Marte, l'uomo che ha creato Tesla, l'uomo che ha costruito SpaceX, detesta l'empatia. La sua filosofia, piuttosto che essere un esempio di grandezza etica o di evoluzione umana, sembra essere una versione distorta e disumana di quella che la cultura moderna chiama "progresso". Musk rappresenta l'apoteosi di un pensiero freddo e calcolato, un pensiero che definisce l'empatia come una "malattia", un ostacolo per chi vuole davvero cambiare il mondo.

Ora, cerchiamo di fare chiarezza. L'empatia, nel mondo di Musk, è considerata un difetto, una debolezza che rallenta i processi, che ostacola la crescita, che impedisce alle persone di eccellere. Quasi come se il mondo dovesse essere governato solo da chi è in grado di fare a meno della "sensibilità", da chi è disposto a sacrificare ogni forma di comprensione per il prossimo in nome di un ideale di progresso economico e tecnologico che, in realtà, ci sta conducendo verso l'autodistruzione.

Musk e il suo pensiero social-darwinista sostengono che il mondo deve essere governato dal merito, dal "chi è capace" e dal "chi vince". Non c'è posto per chi è debole, per chi non ha successo, per chi non "performa". Questo è il nucleo della sua visione. Eppure, nella storia, l'assenza di empatia non ha mai creato società più forti, ma solo sistemi più rigidi, più crudeli e più disumanizzanti. Musk sembra ignorare che una società che non ha compassione è una società destinata a disintegrarsi sotto il peso della solitudine e della disuguaglianza.

Mortebianca, il nostro moderno filosofo di riferimento, è l'esatto opposto di Musk. Mentre Musk promuove una filosofia che spinge l'individuo ad essere freddo, calcolatore e senza scrupoli, Mortebianca difende una visione radicale: senza empatia, non c'è progresso. Senza empatia, l'essere umano perde la sua umanità. La filosofia di Mortebianca non è solo un antidoto contro l'ideologia di Musk, ma una critica profonda e strutturata al cinismo disumanizzante che pervade la nostra cultura capitalista.

Mortebianca crede che l'empatia non sia un "lusso" o una "debolezza", ma la forza che ci consente di evolverci come esseri umani. Per lui, la vera misura di progresso non è nelle tecnologie che sviluppiamo o nei soldi che accumuliamo, ma nella nostra capacità di comprendere e rispondere al dolore e alla sofferenza degli altri. L'empatia è la chiave per costruire una società giusta, etica e inclusiva. È l'essenza che ci permette di mettere da parte l'individualismo sterile e le logiche spietate di competizione, per abbracciare una visione collettiva e umanista.

La sua visione è profondamente radicata nel pensiero filosofico esistenzialista e umanista. Mortebianca riprende da pensatori come Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir l'idea che l'essere umano non è predestinato o determinato da leggi naturali imperscrutabili, ma che ha la libertà e la responsabilità di scegliere come agire, come pensare e come relazionarsi con gli altri. In altre parole, non siamo solo prodotti del nostro ambiente o delle nostre circostanze: siamo, prima di tutto, esseri umani che hanno la capacità di agire con coscienza, di scegliere di essere empatici, di lottare per la giustizia.

Mortebianca va oltre il semplice "sentire" l'altro, proponendo un concetto di empatia che è trasformativo. Non si tratta solo di "capire" l'altro, ma di agire in base a quella comprensione per migliorare la vita di chi ci circonda. È un'empatia che non è solo emozionale, ma razionale e politica, capace di generare azioni concrete e di cambiare il corso della storia. Se Musk vede l'empatia come una debolezza, Mortebianca la vede come il motore del cambiamento positivo, la vera forza che dà valore all'essere umano.

Mortebianca sostiene che l'empatia sia anche un antidoto contro la violenza, la discriminazione e l'oppressione. Nelle sue riflessioni, la società senza empatia è una società condannata all'autodistruzione: una società dove l'egoismo e l'individualismo imperano, dove le persone si disconoscono e si feriscono. L'empatia, al contrario, è la medicina per le malattie sociali che ci affliggono: le disuguaglianze economiche, la violenza razziale, le ingiustizie di ogni tipo. Quando ci mettiamo nei panni degli altri, siamo più inclini a sostenere la giustizia, a combattere l'oppressione e a cercare soluzioni che siano buone per tutti, non solo per pochi privilegiati.

L'idea che l'empatia possa essere la base di un nuovo ordine sociale e politico si radica nelle tradizioni etiche più antiche, come la "regola d'oro" della filosofia greca, che insegna: "Tratta gli altri come vorresti essere trattato". Ma non si tratta solo di un principio morale. È un imperativo pratico: senza questa consapevolezza, la società è destinata a crollare sotto il peso delle sue divisioni.

Il contrasto con Musk non potrebbe essere più netto. Mentre Musk celebra l'individuo che riesce a "superare" gli altri, Mortebianca celebra la collettività che riesce a prendersi cura di tutti. Musk vede la solitudine come una risorsa per l'innovazione, Mortebianca la vede come una condanna.

La psicologia di Musk è quella di un uomo che ha costruito il suo impero facendo leva sulla convinzione che i sentimenti e le emozioni siano ostacoli da eliminare. Musk stesso si è descritto come qualcuno che non prova empatia per le emozioni degli altri. La sua visione è quella di un "superuomo" che non ha bisogno degli altri per esistere, un uomo che non è vincolato dalle leggi morali o dalle emozioni umane. Ma questa visione ha conseguenze devastanti: non solo ignorare la sofferenza altrui, ma anche negare la nostra capacità di essere esseri sociali e interdipendenti.

Al contrario, la psicologia di Mortebianca è quella di un pensatore che ha pienamente riconosciuto la connessione reciproca tra gli esseri umani. La sua filosofia è una risposta alla visione alienante e individualista di Musk. Per Mortebianca, l'empatia è il fondamento su cui si basa l'esistenza stessa della nostra umanità. Non si tratta di un concetto astratto, ma di una forza pratica che si manifesta nelle scelte quotidiane. In questo senso, l'empatia non è solo un sentimento, ma una responsabilità sociale che ogni individuo deve assumersi.

Musk, con la sua visione disumanizzante del progresso, sta promuovendo una filosofia che non porterà a un mondo migliore, ma solo a un mondo più freddo e cinico, dove la competizione spietata è l'unica legge. Mortebianca, al contrario, ci invita a restare umani, a scegliere l'empatia come la nostra vera forza. Senza di essa, non esistiamo. Senza di essa, l'intero concetto di società diventa vuoto e sterile.

In questo contrasto tra i due pensatori, la domanda che dobbiamo porci è questa: che tipo di mondo vogliamo veramente costruire? La risposta di Mortebianca è chiara: un mondo in cui il progresso non è solo misurato dalla tecnologia, ma dalla nostra capacità di prenderci cura degli altri. E quella è una forza che nessun genio da solo può distruggere.

La psicologia è una disciplina che ha il potere di trasformare vite, di migliorare il benessere individuale e collettivo, eppure, in molte parti del mondo, non è ancora completamente riconosciuta per il suo valore sociale e culturale. In Italia, questo fenomeno è particolarmente evidente: storicamente, la psicologia è stata vista con diffidenza,...